治療システム「BASE」

治療システム BASE -脳内警告系信号路-

1. BASEとは

Brain Alarm Entrainment

(ブレインアラームシステムエントレインメント:脳内警告系信号路)の略語です。

脳内警告系信号路とは、脳が出す警告信号のことです。

どんな警告をどんな方法で、どこに、何の目的で出しているのでしょうか。

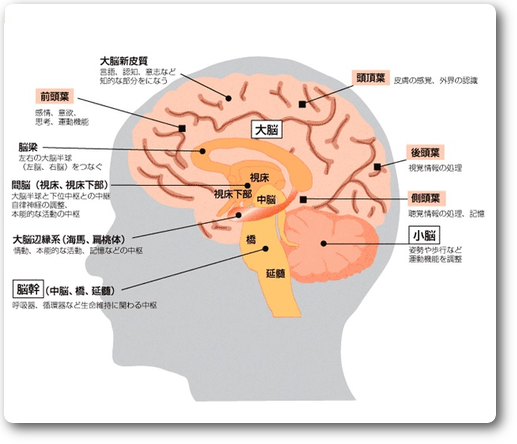

- 1) 脳の誕生

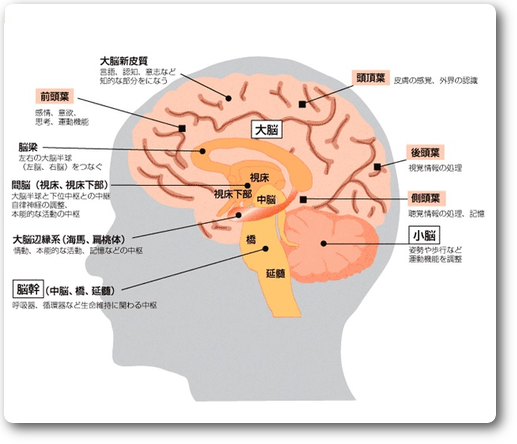

そこで、脳はどんな構造になっているのか簡単に説明しましょう。

大昔の生物は神経の管だけで脳はなかったのです。

それが、だんだん周りの環境の変化に合わせて、生き延びるために神経管の先が膨らんできて、脳の元になる部分が出きてきました。

そして更に複雑なことができるように進化をして現在の私たちヒトの脳ができました。

脳は大きくわけて3つの層からできています。

一番古い脳は脳幹という部分で爬虫類時代にできたので、爬虫類脳とも呼ばれています。

その次にできてきたのが、辺縁系と呼ばれている哺乳類時代にできた脳で、噛乳類脳とも呼ばれています。

そして最後には私たち人類が持っている大脳新皮質(人間脳)という3つの脳が積み重なった構造をしています。

- 2) 生存競争

なぜそのようにして出来てきたかというと、生存競争の中で生き延びるためです。

私たちの祖先は常に飢えとか寒さ、自分たちを狙う敵などと戦いながら生き延びてきました。

現在の私たちの脳も基本的には大昔からの生物と同じ、生き延びることを主体とした働きをしています。

- 3) ホメオスタシス(恒常性)

たとえば私たちは自分の体温を平熱36度とか37度などといっています。

しかし体温は常に平熱を維持しているのではなく、実際には常に変化をしています(これは血圧なども同じです)。

激しく運動をしたり外部から異物としての微生物(ウイルスなど)が体内に侵入したりすると、体温はすぐに上昇します。

また早朝や空腹時には大きく下がります。

しかし体の状態が落ち着きを取り戻すと体温は平熱に戻ります。

これは、外の環境が変化しても、人体は生きていく上で最も安定した状態を維持しようとして

常に体温を一定の状態から大きくずれないようにすべての体内器官が協力し合って働いているからです。

また、手足に傷を負ったときには、すぐ傷をふさぎ、回復に向かおうとします。

すべての生命体が持っているこのような安定した状態を保つ能力を、ホメオスタシス(恒常性機能)と呼んでいます。

ホメオスタシス(恒常性機能)を維持するためには、いろいろな情報が必要です。

その情報を処理したり判断したりすることが生き延びるためにはとても重要なことなのです。

- 4) 生存の目的

生物は、毎日生きることを最大の目的にしています。

そのためにはエサを確保しなければなりません。

しかし、エサを確保するために行動することは、常に敵に襲われる危険もあります。

そこで自然界の生物はいつでも敵に襲われる危険から逃げることができるように、恒常性機能を維持して、周りを警戒する神経を働かせて身の安全を確保しながら生き延びてきたわけです。

- 5) アラームシステム

危険で過酷な環境で生き延びるために生物にはある特別な能力が備わっています。

一つは自分の周りに危険なことがあることを事前に感じる警戒心です。

自然界の生き物は行動中でも、エサを食べている時でも急にあたりを見回して警戒をしている時があります。

これは、生き延びるために生物に備わった基本的な

『知恵』

なのです。

もう一つは、自分の体が思うように行動ができなかったり、あるいは周りの環境にうまく適応できそうもない時に、脳は自分の体に警告の信号を流します。

これを動物学では

『行動抑制』

といいます。

これは、生き延びるために生物がそれぞれの立場で獲得した最大の生存能力の一つといわれています。

BASE(脳内警告系信号路)とは、この

『行動抑制』

のことなのです。

- 6) ヒトとアラームシステム

さて、この生物に備わった最大の生存能力の一つ

『行動抑制』

は私たち人類にも備わっています。

しかし残念ながら私たちは、現在の生活環境の中でこの警告信号を受け取ることができていません。

どうしてかというと、現在の生活環境の中で危険を冒してエサ取り行動をする必要がなくなったからです。

もう一つは高度に発達した大脳(人間脳)は、

脳幹や辺縁系の本能からの警告信号を必要としない、自分たちの住みやすい人工の環境を作ってしまったからです。

- 7) 人類が獲得した最大の環境変化

今から約1万年程前に私たちの祖先は、

狩猟採集の生活から分かれて農耕牧畜の生活を始めました。

この生活様式の変化は、

食物を安全に確保できることからその場に定住することになり、人口も増え人々の役割とか規則などの社会ができてきました。

そこで人類は、文化とか科学・芸術や宗教を生み出し新しい世界を作り出しました。

この新しい世界は安全でしかもとても便利な環境です。

もう危険な思いをしてエサを探し回ることもなくなり、体力を消耗することも少なくなり、生存のために使われてきた恒常性機能や自分の身を守るために研ぎ澄まされてきた神経は、ヒトとヒトとのコミュニケーションや、仕事、思想などの精神的な用途に使われるようになりました。

- 8) ファーストアラーム(第1警告反応)

自分たちの思い通りに自然を加工してきた人類は、ついに生存のために獲得した特別の能力

『行動抑制』

の信号を感じなくなってしまいました。

しかし、どんなに人類が進化して科学が発達して便利な世界ができても、地球の自然の中で生存していることには変わらないわけです。

脳は今でも自然界の生物である私たちヒトに

『行動抑制』

の警告信号を必要に応じて発信しています。

これをBASE論では、

ファーストアラーム(第1警告反応)

と呼んでいます。

- 9) アラームのリセット

ファーストアラーム(第1警告反応)は

病気になった時発生する信号ではありません。

ファーストアラームは、自分とか周りの環境に何か異変を感じた時に発生する

『気づきを促す』

ための信号です。

ところが現在の私たちは、自分や周りの環境の小さな異変には気づくことがなくなり、生命誕生から何十億年と培ってきた生存のための特別の能力を

『豊かさや便利さ』

と取替えてしまったのです。

ファーストアラームは、自己保身のための気づきの促しですから、その促しに気づく(行動として)ことでアラームはリセットされます。

- 10) セカンドアラーム(第2警告反応)

ファーストアラームがリセットされずに(気づかないで)いると、その信号は未処理の情報信号として脳の方に溜ってきます。

たとえると、コップに水滴が一滴一滴と溜るような感じと思って下さい。

あるとき気づくと今にもあふれそうになっていたとします。このような状況のときを

『内的原因因子の増加』

といいます。

このときに水滴が更にそのコップに一滴落ちたとします。

そうするとコップの水はあふれてしまいます。

このときの状況がセカンドアラームへの発生になります。

- 11) アラームと身体機能

セカンドアラームが発生してしまうと、その時点で

『気づき』

の反応を示してもセカンドアラームはリセットできません。

このときの身体反応は完全な

『行動抑制』です。

ヒト以外の自然界の生物は通常の行動を止めて、巣の中とか安全な場所でリセットされるのを待ちます。

身近なできごとでは、イヌとかネコが同じ行動をしているのを見たことがあると思います。

この完全な行動抑制のときの脳からの神経の信号は、行動を制限させなければなりませんから、行動を一生懸命させようと働いている自律神経の交感神経の働きを抑えることになります。

脳からの信号で交感神経の動きを抑えられた生物は、本能のプログラムに従って安全な場所で(巣ごもりなど)リセットされるのを待ちます。

この行動は、意識(意志)を持っていない生物に共通する自己保身の最大の能力の一つといわれています。

- 12) ヒトとアラームシステム

さてヒトの場合、

このアラームシステムはどのように身体に表現されているかといいますと、ファーストアラームもセカンドアラームもその発生はヒトもその他の生物も同じ表現で身体に現れています。

しかし、ヒトと他の生物との最も大きな違いは、ヒトの脳は

『意識』

を持ったために自分の行動は自分の意志で決定してしまうことです。

これはこれでヒトの進化の最大の特長の一つですが、意識を持ったことで

『万物の霊長』

などと呼ばれ、この世で最もすぐれたものという間違いを犯してしまったのです。

その結果、何十億年と培ってきた自然界との

『鉄則』

を破ってしまい自分の意志で生き延びなければならなくなってしまいました。

- 13) ヒトと自律神経

自分の意志で生き延びることを選択したヒトの脳(大脳新皮質)は本能のプログラムから離れて、自分たちが作り上げた世界のプログラム(規則とか法律などのヒトを中心とした決めごと)を優先させてしまいました。

ここでまた次の間題が生じてきました。

セカンドアラームの発生は、自律神経の交感神経の働きを抑制しています。

その結果動物は自分の行動をコントロールして生存の確立を高めました。

この法則に従わなかった生物は自然淘汰されましたが、ヒトはこの法則に従ってはいませんが生き延びています。

これは自分たちの都合の良いように自然環境を作り変えてしまったからです。

しかし、どのように自然を加工してもどんなに住みよい環境を作り出しても、セカンドアラームの発生した生物は交感神経の活動が抑えられていますから自由な行動はできません。

ところがヒト脳(大脳新皮質)は、自分たちの世界のプログラムを優先させるために独自に交感神経を興奮させる方法を手に入れました。

これがヒト特有の感情表現の、

『やる気』とか『活気』

などといわれています。

他の動物にはない特長の一つではありますが、間違った使い方では結果は悪い方へ表れます。

この場合も本来抑制されている交感神経を無理に興奮させているわけですから、自律神経のバランスから見ると交感神経の過剰興奮となります。

これでは、ホメオスタシス(恒常性機能)を維持することはできません。

このような自律神経の不調和な状態を

『自律神経失調状態』

と呼んでいます。

私たちの身体は自律神経によってコントロールされています。

BASE(脳内警告系信号路)の陽性反応は自律神経の調和を保つために行動を制御して体内環境を整えようとします。

しかし『やる気や活気』

の交感神経への刺激は自律神経の調和を乱し、ホメオスタシス(恒常性機能)を狂わしてしまいます。

一時的なBASEの陽性反応は、身体の全体能力(先天的生存能力)で補うことも可能ですが、BASEの陽性反応が数週間以上続いてしまうと、

ホメオスタシス(恒常性機能)が低下して、いろいろな疾患の発現の要因となります。

その結果、

精神・神経系、

筋・骨格系、

内臓系、

免疫系、

ホルモン系など、

外因(外傷や感染など)以外の、あらゆる病気や痛みなどを作りだすことになるわけです。

BASE検査法

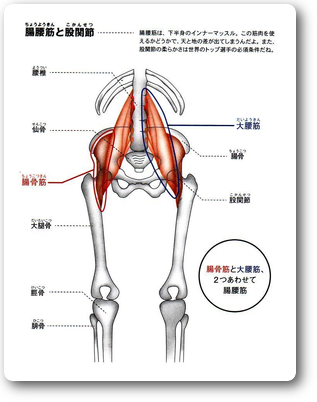

- 1)検査の筋肉

BASE陽性反応の検査は、腸腰筋という体の中心近くにある筋肉を使って検査をします。

腸腰筋は脊椎動物の進化の過程で、地球の重力に対して常に中心軸として機能している背骨を安定させる

『スタビライザー(安定装置)』

としての機能と、

動物を常に前に推し進める

『推進力』

としての2つの機能を備えた筋肉です。

なぜ腸腰筋を使って検査をするのかといいますと、この筋肉は脊椎動物の長い進化の歴史の中で姿勢の進化筋として機能して、更に抗重力筋としても重要な働きをしている筋肉だからです。

そしてアラームの信号はこの腸腰筋に反応しています。

アラームシステムは、神経系情報伝達として自律神経の交感神経をコントロールして、更に直接運動系の情報伝達としてスタビライザーと推進力の腸腰筋をコントロールしています。

動物の自己保身のための特別な能力である行動抑制は、神経系のみならず腸腰筋に直接反応することで生存の確立を高めているわけです。

- 2)検査方法

BASEの検査方法は、腸腰筋に反応する脳からの神経情報を測定して行います。

通常は脳から腸腰筋に指令が到達すると、腸腰筋は反応して力が入ります。

ところが、アラームシステムが発令されたときの腸腰筋は、脳からの指令が一瞬遮断されます。

このときに腸腰筋の筋力は正常なときに比較して、約100分の1秒程遅れて反応します。

このときのタイムラグ(時間差)を測定して、BASEの陽性反応を判断します。

このときの筋力の測定方法は、通常の筋肉の力の抵抗を測る筋力検査の方法とはまったく別で、脳から腸腰筋に入力されるときのタイムラグ(時間差)を測るある微細な感覚が必要になります。

そのために特別な教育とトレーニングを受けたDr以外は、BASEの検査と判断を行うことはできません。

腸腰筋のこの一瞬のタイムラグが実は動物に

『気づき』

を促し、

その場の状況に応じて周囲を警戒したり行動を止めるなどの行為で、脳が発した出力情報(この場合はアラーム)に対して行動を表現(警戒や行動停止)して脳に返答(入力情報)することでアラームがセルフリセットされます。(脳は入力と出力のバランスによって存在を維持しています。)

これは、ファーストアラームの発生とセルフリセットを意味しています。

さて、ヒトの場合でも無意識のうちにアラームに反応してセルフリセットしていることは充分考えられますが、現在のヒトの生存環境は意識(意志)によって成り立っている世界ですから、意識(意志)を持たなければ自分の存在が危うくなります。

つまり、自分を見失うことになるからです。

そこで常に意識(意志)によって物事を判断することが今の世界のヒトの常套手段となり、ファーストアラームを感じる事は困難になりました。

その結果現代人は、ファーストアラームの未処理情報(つまり内的原因因子)であふれることになったわけです。

- 3)BASEの特異性

①ファーストアラームの特長

ファーストアラームの特長は、脳幹から発生していると考えられます。

脳幹は原始的な行動の基本になる情報を制御するところです。

そこから

『行動抑制』

の信号が上行して、左右の大脳へ到達します。

ここで情報は最終的に統合整理されて、今度は下行性の運動神経路を通じて身体に伝わりますが、このとき左右の大脳はそれぞれに違う働きをしています。

左脳は言語を扱い、論理的思考を得意として読み書きや話すことに使われています。

更に身体の右半分をコントロールしています。

右脳は、イメージや直感で思考し、空間把握を得意として、顔で人を見分けたり、一瞬の判断をするときに使われています。

更に身体の左半分をコントロールしています。

さてここで、ファーストアラームの信号伝達路を考察してみると次のようなことが考えられます。

脳幹から発生した

『行動抑制』

の信号は、左右の大脳で統合整理ののち、下行性運動神経路を通じて腸腰筋に到達しますが、

しかしここで、左右の大脳の働きの違いがファーストアラームの特長を決定づけることになります。

脳幹から発生した

『行動抑制』

のアラームは、

『生得的生存』

というDNA(遺伝子)の究極的な生存のための手段であり、そこには論理の入り込む余地などないのです。

したがって、論理の究極的な生存のための手段であり、そこには論理の入り込む余地などないのです。

したがって、論理的思考を得意とする左脳では、ファーストアラームの信号を即座に解読することができません。

そこで必然的に右脳から左側の腸腰筋にファーストアラームの信号が到達することになります。

右脳は生死をかけた一瞬の判断のときにその能力を発揮します。

突然目の前に自分を襲う敵が現れたとき、

逃げるのか、

戦うのか、

死んだふりをするのか、

それこそ100分の1秒の判断が必要となります。

そのときに、安全を獲得したヒトの左脳のように、論理的思考でその場の状況を計算してなどと悠長なことでは、命をなくしてしまうことになります。

したがって、ファーストアラームは、

ほぼ100%左側の腸腰筋

にその陽性反応が現れることになるわけです。

②セカンドアラームの特長

セカンドアラームの信号は、辺縁系を主体としたコントロールシステムから発生していると考えられます。

辺縁系コントロールシステムは、動物の生存に欠くことのできないホメオスタシス(恒常性機能)の維持に関与する最も重要なシステムです。

身体内・外の各感覚受容器から入力された情報は、脳幹網様体で情報の整理と意味づけがされます。

この脳幹網様体は、動物にとって生存の基本的なプログラムであり、入力情報を最初に整理するフィルターの役目を果たしています。

つまり、生存のための第1関門と考えてみてください。

ファーストアラームはこの第1関門で

『?』

がついてしまった情報に対して

『気づき』

を促す役目を果たしていました。

第1関門で特に指摘されることなく通過した情報は、第2関門の辺縁系コントロールシステムへ入り、そこで情動(喜怒哀楽)の色づけをされてから大脳へ投射されます。

そして、大脳の各神経核で整理されて最後は前頭連合野で更にヒトらしく統合整理されて身体に表現されるのが普通の反応です。

しかし、アラームシステムが発生されるとどうなるかといいますと、ファーストアラームは

『気づきの促し』

ですから、1度や2度のエラーでは特にどうという問題はおきません。

しかし、このファーストアラームはすべての行動の起点で発生される反応です。

つまり静から動へのあらゆる行動に関連する行為のすべてが、ファーストアラームの対象となるわけです。

そうなると、たとえば1日の行動で静から動への動作を考えてみてもどうでしょうか。

数え切れない程の回数の動作を行っていることがわかると思います。

その数え切れない程の回数の動作が、すべて

『気づき』

を忘れてエラーになったとしたらどうでしょう。

つまり、すべてがアラームを発生させたとしたらどうなるかといいますと、例のコップの水です。

すぐにいっぱいになってあふれてしまいます。

これがセカンドアラームの誘発となるわけです。

このようにしてファーストアラームからセカンドアラームへ情報がバトンタッチされますが、しかしだからといって、ここでもすぐにセカンドアラームの発生がすべての機能に直接影響を及ぼすわけではありません。

セカンドアラームは、最終的に

『完全な行動抑制』

という強制力を持っていますが、そこに至るまでにはさまざまな要因が関連しています。

この様々な要因の組み合わせが、実は個体の個性を作りだしています。

さてこのセカンドアラームにも様々な要因のコップがありますが、この様々な要因のコップの水がその個体の個性の許容範囲を越えたときが、セカンドアラームの発生になり、

そして

『完全な行動抑制』

が起り

『巣ごもり』

の状態となるのです。

セカンドアラームが発生したとき動物は、そのときのすべての行動を一時停止してアラームの発生に従った行動を選択します。

これは本能に備わった必然的な行動であり、何十億年と培ってきた生存のためのいわば知恵なのです。

セカンドアラームが発生すると、まず交感神経の機能が抑制されます。

これは、活動を促進する神経を制御することで、全体のエネルギーの供給とその代謝機能をコントロールします。

こ

れによって、行動を強制的に抑制することが可能になります。

更に推進力である腸腰筋に対して直接強制力を発動します。

しかも、セカンドアラームの場合には、左右の腸腰筋に対して抑制の信号が入力されます。

これは、辺縁系の特長から次のように考えられます。辺縁系は生命維持の情報を積極的に加工することが可能なのです。

しかも、ファーストアラームの脳幹のように、情報の整合性の判定だけで加工ができないシステムではないので、独自に身体の各機能をコントロールすることができるからです。

ですから大脳(ヒト脳)の左右の特性の影響を受けずにコントロールすることができますが、もう一つ辺縁系のセカンドアラームには特長があります。

それは横隔膜へも直接アラームの信号を入力していることです。

横隔膜へのアラームは、酸素供給という直接

『生死』

にかかわる機能にまで強制力を発動したことになります。

なぜこれまでにして

『行動抑制』

の強制力を発動しているのかを考察してみると、次のようなことが考えられます。

- 4)BASEと生命

生命が誕生してから46億年といわれています。

その間には、多種多様の生命体が誕生しましたが、自然環境の大異変により、何度も大絶滅を余儀なくされました。

しかし、その都度生き延びてこられたのは、DNA(遺伝子)の存在のおかげなのです。

地球がすべて凍りついた全球凍結が2度もあったといいます。

地球上に生命など存在できない環境で、DNA(遺伝子)は地中深くで生き延びていたわけです。

度重なる試練からDNA(遺伝子)は生き延びる術を手に入れました。

つまり、生きるということの核心はDNA(遺伝子)の生存につきると思います。

ということは、生命体とは地球がDNA(遺伝子)に与えた試練を乗り越えるための乗りものでもあるわけです。

そこで生物が無謀な行動に走らないように

『完全な行動抑制』

という強制力を発動したのはDNA(遺伝子)であると考えています。

あまりにも荒唐無稽な話とも思われるでしょうが、生物学では

『利己的遺伝子』説

という定説があり、生物はすべてDNA(遺伝子)の設計図によるものであり、行動もDNA(遺伝子)の予測の延長であるとされています。

新人類の私達もDNA(遺伝子)の設計図によってできあがり、DNA(遺伝子)の生存システムを元にして生き延びてきました。

ですからBASEというのは、言い換えれば自然と生命の生存のための

『鉄則』

なのです。

- 5)BASE陽性反応と身体変化

BASE陽性反応のときには

『行動抑制』

という身体変化が表現されました。

これには二つの特長があります。

一つは交感神経の抑制ともうーつは腸腰筋の機能抑制です。

そこでこの二つの特長を少し説明してみます。

①自律神経系

自律神経系は交感神経と副交感神経で構成されていて、身体を構成する細胞にとって最適な体内環境を提供することによってホメオスタシス(恒常性)を維持する機能を持っています。

自律神経系は内臓の機能をコントロールすることでこうした仕事をうまく行っており、一般に、平滑筋・心筋、そして体内の様々な腺を支配する神経線維で構成される運動系であると考えられています。

交感神経と副交感神経は正常では均衡を保った、相反する(括抗的)形ではたらいています。

どんなときでも一つの器官の働きは二つの相反する(括抗的)影響の結果にもとづいています。

交感神経の刺激作用と副交感神経の抑制作用とは全体として同じ効果を持っています。

また同時に副交感神経の刺激作用と交感神経の抑制作用も同じ効果になります。

②交感神経系

交感神経系の一般的な機能は、身体がストレス状況に対処するのを助けることです。

それに応答して起こる反応は通常、エネルギーの素早い放出とその使用です。

身体が危険な状況にあるときの反応で説明しますと、このようなときには、心拍や呼吸数が増加して、手は冷たく湿り、目は大きく見開かれて瞳孔が散大するといった、交感神経の不随意反応が起きます。

血管の収縮と拡張によって、血液は腹部や骨盤の臓器や皮膚といった領域から、脳や心臓、そして骨格筋といった重要性の高い組織の方へ配分されます。

そして、血糖値と血圧が上昇します。つまり、交感神経系というのは身体を統合的に支配しているわけで、別名を自律神経の攻撃・逃避分枝とも呼ばれています。

③副交感神経系

副交感神経系は一般にエネルギーの維持と回復に関わっています。

副交感神経は交感神経と連携して、自律神経が支配している臓器や器官・血管や腺を括抗的に二重支配しています。

しかし、四肢や体壁(汗腺・立毛筋・末梢血管)には副交感神経の支配がありません。

交感神経系は身体全体に対して統合的に支配していますが、副交感神経系は局所的なレベルでの支配になっています。

ここのところが大変重要な特長なのです。

④行動抑制と交感神経

BASEの陽性反応が交感神経を抑制しているとすると、行動抑制とは脳から内臓・器官・筋組織・血管・腺など身体のあらゆる機能・組織を制御していることになります。

生得的生存を最大目的としている生物が、なぜここまでして自らの行動を制御するのでしょうか。

危機回避の目的だけでしたら、これ程までに抑制しなくても問題は解決できると考えられますが、しかし、行動抑制にはもうーつ大きな問題が潜んでいるのです。

それは生物自らの暴走なのです。

自然界は共存共栄が原則でありそのサイクルを乱すことは破滅を意味します。

進化してきた生物は経験を重ねるうちに、自らが主体となっている錯覚に陥るらしく、時々我が物顔で振舞おうとします。

BASEはそのことに対する牽制も含んでいるのです。

- 6)交感神経と現代人

行動抑制に反して交感神経を無理に興奮させてしまったヒトの体は、一見常に活気に満ちているように見えます。

しかし無理に作った活気は、そう長くは続きません。

当然BASEの陽性反応が

『リセット』

されていないわけですから、無理もないことです。

そこでヒトは自分の意志で

『やる気や活気』

の刺激を副腎へ送ってアドレナリンを分泌させて、脳のなかにはドーパミンを分泌させました。

ドーパミンの作用はヒトの様々な社会的欲求や意欲・好奇心・探求心・充実感・快感・満足感・幸福感を生みだすことになりました。

この結果だけみると何かとても理想的なヒトの姿に感じられます。

ところがBASE論から考えてみますと、アラームの発生によって自然界の

『鉄則』

に従っていなければならない姿との比較では、この一見活気にあふれた理想的に見える姿はとても異常なことに気がつきます。

自然界の鉄則に従うということは、哺乳類である現代人にも同じことがあてはまることであり、自律神経系の基本的な反応として

『行動抑制』

という身体表現になっているはずです。

しかしヒトは、その鉄則を無視して自身より社会のシステムを優先する方法を選択(というより、選ばざるをえない社会システムの構築)してしまったのです。

交感神経の過剰な興奮とは、ヒトを含めた動物の自律神経系では緊急時に対応することが基本的な神経作用です。

そこで、

『やる気・活気』

を出して交感神経を興奮させるという行動は、大変な

『ストレス』

を受けたと同じ状況を自分のなかに作ってしまうことになりました。

ところが現代人はこの内部ストレスに気づかないで日々社会に対応することになってしまったのです。

その結果は、わずかな気候の変化や社会の変動などに対応できない人々が、この数十年間に急速に増え続けています。

現在はストレス社会といわれています。たしかに過去数十年前と比較してあらゆる分野で刺激になる要素が倍増していることはたしかなことですが、その刺激のすべてが身体に悪影響を及ぼしているわけではなくて、受け取り側の脳内での情報処理能力(脳内環境)の問題が一番大切なことなのです。

BASEの陽性反応で表現されている

『行動抑制』

をリセットして、正常な脳内環境を再現することが最も大事な生存能力の獲得であり、自然との共存共栄の実現であると考えられます。

- 7)腸腰筋と現代人

腸腰筋(大腰筋・小腰筋・腸骨筋)の最大の特長は、脊椎動物の中心軸として機能している背骨を安定させる

『スタビライザー(安定装置)』

としての機能と、動物を常に前に推し進める

『推進力』

としての二つの機能が特長です。

脊椎動物の手・足は、背骨の中心軸から進化・発達してきた器官です。

この中心軸は、地球の重力によって獲得されて機能しています。

たとえばヒトの歩行や行動にはこの中心軸の安定が不可欠なのです。

ところが、BASEの陽性反応で

『行動抑制』

の信号が左側の腸腰筋を抑制した場合で考えてみますと、骨盤の左側(左寛骨)は後方からみて、左後方・下方・内側に変位します。

仙骨は後方からみて左前方・下方に変位します。

第5腰椎は後方からみて、左後方・下方に変位します。

そして、右仙腸関節の可動性は減少して、骨盤全体では左前方・左前下方へ変位します。

そして後方からみて背骨は、腰椎部で左凸、胸椎部で右凸のS字状湾曲を示すことになります。

この基本的な骨格の変位は、BASEの陽性反応がリセットされるまで持続されることになります。

その結果、上方では頚椎の変位、頭蓋骨の変位、下方では座骨の変位、股関節の変位、膝関節・足関節の変位、そして足底のアーチの変位が体全体の補正機能として表現されることになります。

この現象が世間一般にいわれている、骨盤がズレているとか、背骨がズレていると表現されている本当の原因なのです。

文章のなかで、変位という言葉を使ってはいますが、骨がその方向にズレているという意味ではなくて、重力に対して中心軸との運動エネルギーのベクトル(力の方向)であると解釈して下さい。

まとめ

BASE(脳内警告系号路)の当初の目的は、

DNA(遺伝子)の生得的生存の獲得のためであったと考えられます。

しかし時代の変遷でその目的も多様化を余儀なくされてきました。

しかし、どれ程に時代が移り変わり複雑になろうとも、自然との調和・自然との共存共栄の鉄則は揺るぎないものであり、未来永劫不変であるはずです。

過去、ヒトの進化した大脳(新皮質)が暴走しはじめたことに気づき、そのことを命にかえてまで人々につたえようとした先人が多々存在しましたが、残念ながら大脳(新皮質)を通じて心情に訴えかけでも

『気づかせる』

ことが難しかったのか、未だに人々は病に苦しみ、心の迷いに苛んでいます。

BASE(脳内警告系信号路)のリセットは、大脳(新皮質)に気づきを促し、大脳(新皮質)を自律させる唯一の手段です。

大脳(新皮質)の気づきは、病を克服して、心の迷いを取り去り、自然との調和を獲得する最後のチャンスです。

BASEとストレス

1)ストレスとは

- ①体や心の防衛反応

一般に、ストレスは精神的な重圧(プレッシャー)

「いやー、まいったよ、ノルマがきつくて。すごいストレスだ」

という具合に使われることが多いようです。

これはこれで間違いではありませんが、正しくもないのです。

ストレスを医学的に定義すると「非特異的刺激により生体に生じる特異的な反応」ということになります。

分かりやすく言いますと、「外からいろいろな刺激が加えられたときに、体や心に生じる『ひずみ』」

のことです。

いろいろな刺激一

つまり精神的な重圧感だけでなく、寒さや暑さ、騒音、痛み・‥あらゆるものがストレスを引き起こします。

もう少し厳密に言いますと、体に加わるいろいろな刺激のことを「ストレッサー」(ストレスを起こすもの)、そして、それらによって生じた体や心の変化を「ストレス(反応)」といいます。

ストレスは体のひずみというと、なにか悪いことのように感じますが、たしかに過剰なひずみは良くありません。

しかし、適度なひずみは、むしろ体や心を守るクッションの働きをするのです。

ストレスは悪者で私たちにとって必要のないもののように思われがちです。

しかし、それは正しくありません。

ストレス反応は、私たちの体や心が「適応」するための防衛反応です。

ストレス刺激がなければ、私たちは生きていけないのです。

- ②体の中の『ひずみ』

ストレスという考え方は、1936年オーストラリア出身の内分泌学者ハンス・セリエ(1907~1982)によって提唱されました。

当時、セリエはホルモン研究に取り組んでいましたが、ある時、卵巣から抽出したエキスをネズミに注射すると、体内にいつも同じ変化が起きることに気づきました。

その変化とは、

①副腎皮質がはれる

②全身リンパ組織が萎縮する

③胃・十二指腸にかいようができる

という三つの特長でした。

彼はこれで新しいホルモンを発見したと確信して、その卵巣エキスの不純物を取り除いてきましたが、取り除けば除くほど「三つの変化」は逆に小さくなってしまいました。

胎盤や脳下垂体エキスでも純粋にしていくと同じ結果になってしまいました。

そこでセリエは、発想を180度転換して「不純物による変化」を実験しました。

体内エキスとは比べものにならないほど毒性の強いホルマリンをネズミに注射してみたのです。

予想通り、それまで実験したどの物質よりもはっきりと「三つの変化」がネズミの体内に現れました。

有害物質の注射だけではなく、過度な運動や長時間の騒音、寒い野外に放置するなど、さまざまな負荷をネズミにかけたところ、いつも同じ「三つの変化」が現れたのです。

「有害因子の種類や原因のいかんにかかわらず、体内に起こる変化が同じならば、そのメカニズムを解明することによって、個々の病気ではなく、病気そのものの本態がわかるのではないか」とセリエは考えました。

そして、そのメカニズムに外部から力が加えられたとき、物体内部におこる「ひずみ」に対して物理学用語の「ストレス」という言葉を当てたのです。

2)3段階の変化

- 刺激から身を守る

様々なストレス刺激が加わると、体の中にはいつも三つの変化(副腎皮質のはれ・リンパ組織の萎縮・胃・十二指腸のかいよう)が起きました。

セリエはこの三つの変化をストレス反応と名づけましたが、実際には、これはストレス反応のすべてではなく、一部に過ぎないことが分かりました。

ストレス刺激を加え続けると、時間とともに体の反応の仕方も変わっていったのです。そこで時間的な変化を次の三つの段階に分けて説明をしています。

・警告反応斯

「ストレス刺激がかかっていますよ、注意してください。」と警告信号がでているストレス初期の状態です。

ストレス刺激が突然加わると、体温・血圧・血糖値・筋力などは軒並み低下して、心身ともに活動が抑えられ、抵抗力が弱った状態になります。

しかし、すぐに態勢を立て直して防衛機能を活発に働かして、その刺激と闘おうとします。

つまり、ショックを受けて落ち込んだ人が、どうにかその場をしのぎ再び気を取り直していく過程を想像してみてください。

セリエが当初、ストレス反応と考えたのは、この時期のことでした。

・抵抗期

体や心が、ストレス刺激にとりあえずうまく適応して、刺激と抵抗力の両者のバランスが保たれている時期です。

警告反応期を過ぎても、そのままストレス刺激が加わり続けていると、その刺激に対して普段のレベルよりむしろ強い抵抗力を示すようになります。

たとえば、疲れているはずなのに、妙に高揚した気分になって表面元気そうに見えたり、あるいは、やる気とか活気が強く感じられたりします。

現代人の多くは、このような状態です。

・疲癒期

さらにストレス刺激が加わり続けると、抵抗力は再び弱くなっていきます。

この時期の抵抗力の低下は、いわば燃料切れの状態ですから、ストレス反応初期のように元に戻ることが大変困難です。

適切な対応(完全な休養や外部の環境を変えるなど)をしないと、疲れ果てた、もうだめだという状態になり、極端なケースでは死に至る場合もあります。

これがストレス反応の末期状態です。

ストレス刺激に対して、私たちの体と心の抵抗力は、時間とともにこのように変化するのです。

これらの一連の変化は、外界からのストレス刺激に対して、わたしたちがどのように適応しているのかを教えてくれています。

そこでセリエは、ストレス反応を「汎(はん)適応症侯群」(広く全体が適応するための心身の変化)と名づけました。

3)ストレス回路の働き

- 刺激の量で調整

ストレス刺激にさらされると、私たちの体の中では、「大脳皮質→辺縁系→視床下部(間脳)→自律神経系・内分泌系(脳下垂体・副腎が中心)」というストレス回路が活動を始めます。

例えば、あなたが怖い人に脅かされている場面を想像してみますと、口の中はからからに渇き、胸はどきどき、息がつまるような感じになるでしょう。

この状態をストレス回路を使って説明すると次のようになります。

まず恐怖感というストレス刺激を大脳皮質が認識します。

そして「怖い・どうしよう」という信号が脳内を経由して副腎に届きます。

副腎では「お任せください」とばかりにアドレナリン(副腎が作り出すホルモン)が多量に分泌されて、自律神経の交感神経が刺激されるというように単純化していえばこのような仕組みになっています。

口の渇きや動悸といった感じは、この交感神経の刺激症状です。

その場で脅迫者と闘うにせよ、あるいは逃げ出すにせよ、活動性を高めるように作用する交感神経を刺激しておくことによって、素早く動きのとれる状態を無意識のうちに準備しているわけです。

たとえとしては少し極端な表現ですが、ストレス刺激に対して私たちの体はこのように反応します。

このような仕組みは、他のストレス刺激に対しても、基本的には同じように反応しています。

ストレス回路について考えるとき、もうひとつ大切なことがあります。

それは、ストレス回路の働き具合がストレス刺激の量によって、調整されるメカニズムが備わっていることです。

これは、とても重要なことなのです。もしあなたが脅かされる恐怖心を10の量の刺激と認識すれば、体内のストレス回路は、その10を処理する分だけ働き、5の刺激量ならば5を処理するという具合に、うまく需給のバランスをとり、ストレス刺激と折り合いをつけているのです。

ストレス反応が適応反応といわれる根拠もここにあります。

しかし、人間というものはなかなかやっかいな生物で、ストレス刺激を大脳皮質で感じとるという手続きを持ってしまったために、その刺激がどのくらいの量かを認識するのにかなりのばらつきがあるのです。

たとえば、生理学的に10でバランスがとれる刺激なのに、20とか30にも感じてストレス回路を働かせてしまったり逆に5しか働かなかったりする場合もあります。

本来は適応反応なのに、不適応反応になってしまうのです。

4)BASEとストレス回路

それでは、なぜ不適応反応になってしまうのか、BASE論から考えてみます。

生物は、ストレス刺激がなければ生存できないと前に説明しました。

ストレス刺激、つまり情報は最後は脳に集まり、そこで整理・加工されて、さらに調整されて体のすみずみにその情報が行きわたり表現されます。その整理・加工されたり、調整される情報の自動調整機能は、本能と呼ばれている脳幹と辺縁系にあります。

脳幹は新しく入ってきたストレス刺激の情報を、何億年も積み重ねてきた生きるための情報と照合します。

そして、自分にとって必要な情報なのか、必要でない情報なのかを整理します。

それを次に辺縁系に送り、辺縁系では脳幹で整理された情報を、自分に使いやすいように加工します。

この加工された情報に、たとえば基本的な感情やある意味の心などを加えて表現されるのが動物の行動表現です。

ところが、人間の場合それに大脳皮質が加わり、さらに人間らしさを表現するのに、前頭連合野という額のすぐ後の脳が統合するという、めんどうな手続きが必要になってしまったのです。

しかし、どれ程複雑な手続きになっても、脳幹や辺縁系の自動調整機能が正しく働いている場合には、人間の大脳皮質も前頭連合野も本能の命令に素直にしたがっていますから、刺激に対する需給のバランスもとれて、ストレス刺激とうまく折り合いもつけられます。

ところが人間は、考えるとか自分の意志などが発達するにしたがって、本能の目的である生きることを主体とした自動調整機能よりも、大脳皮質の感じかたを優先して自分の意志で、ストレス刺激の対応を始めてしまったらしいのです。

実は、このことが不適応反応のきっかけなのです。

なぜ人間の意志で判断することが、不適応反応になるかといいますと、私たちの祖先の哺乳類は、何億年もの間、今とはくらべものにならない厳しい自然環境の中で生き抜いてきました。

その厳しい自然環境とは、ストレス刺激であり、生きるための条件でもあり、大切な情報です。

生物は厳しい自然環境の中から、自然との共存共栄を可能にするために、自動調整機能を身につけました。

今から約600万年前に霊長類から別れて、進化の道を選んだ私たちの祖先は、約1万年前に狩猟採集の生活から農耕牧畜へと生活環境を変えました。

その結果、599万年間自然との共存共栄のために使われてきた自動調整機能は、人間が作り出した人工の環境に適応するために使われることになったのです。

自動調整機能をコントロールしているのは脳幹と辺縁系です。

この本能が備えている尺度が、外界と適応して安定した関係を保つためのストレス反応(きしみ)を作っているのです。

ですから、1万年程のわずかな経験を元にした大脳皮質の意志の判断では、自然環境はもとより加工された環境の中ですら、適正な対応ができないのです。

5)ストレスホルモンの作用

- 薬にも毒にもなる

ストレス刺激が加わると、それに対して適応する(体を守る)ため、私たちの体の中ではストレス回路が回転し始めます

―脳下垂体を司令部に、甲状腺・副腎・性腺など、全身の内分泌器官からいろいろな種類のホルモンが分泌され始めるのです。

なかでも、重要な働きをするのが副腎皮質ホルモンです。

アドレナリンとともに副腎(左右の腎臓の上についているわずかな数グラムほどの小さな臓器)から分泌されるこのホルモンは、糖やタンパク質の代謝一食物として摂取した栄養物を、体に有効利用できるエネルギーの形に化学変化させることを促し、ストレス刺激に対抗するエネルギーを創り出します。

また、炎症反応を抑え体の消耗度や負担を軽くします。

副腎皮質ホルモンがないと私たちは外敵(ストレス刺激)に対して無防備になり、生命を維持することすら難しくなります。

別名ストレスホルモンとも呼ばれる副腎皮質ホルモンがしばしば重症患者の治療薬として使われ、劇的な効果をもたらすのもこのような力を持っているからです。

実に頼りになる味方で、ストレスホルモンさえあれぼ怖いものなし、と思いますが、ところが、そういうところばかりではないところが難しいのです。

ストレスホルモンが必要以上に分泌されると、今度は逆に様々な不都合が起きてきます。

「強い」ストレス刺激にさらされるとき、三つの変化―胃・十二指腸のかいよう、リンパ組織の萎縮、副腎のはれ―が現れることが確かめられていますが、これらの病的変化の出現にもストレスホルモンは深く関わっています。

また、薬として使用される時も適量をオーバーすると、血圧を上昇させたり、細菌やウイルスの感染に弱くなるといった副作用が現れます。

もちろん、ストレス刺激に対して過不足なくストレスホルモンが分泌されていれば問題はありません。

そのために私たちの体にはフィードバック機能―ストレスホルモンの分泌が多くなり過ぎると、そのことを知らせる信号が大脳に伝えられ、分泌を抑えるようにと指令が出る―という自動調整能力が備わっています。

しかし、実際にはこのコントロールがなかなか微妙で難しいのです。

大脳皮質での感じ方、つまりストレス刺激をどの程度の大きさと認識するか、どれくらいの量のストレスホルモンが必要かを考えるのに、かなりの個人差があるからです。

そのストレス感受性の個人差の存在が、人間の人間たるゆえんであるといわれています。

他の動物に比べて、人間がストレスに弱い理由もこのへんにあるのかもしれません。

ストレスの感じ方100人いれば100通りある人にとって不快なストレス刺激が、他の人にとってはそれほどでもなく、むしろ快感にさえなっていることがあります。

身近な例では、カラオケで歌わされることがストレスそのものという人もいれば、それが何よりのストレス解消法だという人もいます。

また、暑さや寒さといった生理的なストレス刺激に対しても、個人差は大きく、このような個人・個人によってストレス感受性が異なっていることがストレス治療の場合など最も難しいところです。

たとえば、細菌の感染による病気の場合など、その原因となっている細菌に有効な抗生物質を処理すると、効き方の程度の差はもちろんあるものの、ほとんどの場合有効に作用します。

しかし、ストレスには、そのような切札がありません。

よく、100人のストレス病の患者さんがいると、100通りの処方が必要(まじめなDrの場合)といわれています。

「環境音楽を聴く」「スポーツで汗を流す」・‥ストレス解消のためにといろいろのことがいわれています。

しかし、これらとてすべてのケースをカバーできるわけではなく、いくつかのケースで有効であったというにすぎません。

他の人には無効、場合によっては有害の場合すらあるのです。

7)加工された環境とストレス

地球上に存在するすべての生物は、その「種」を存続させるために、外界と適応して、安定した関係を保とうとします。

ストレス反応は、この適応のための「きしみ」です。

したがって、外界の森羅万象―地球上のありとあらゆるものや、ことがストレス反応を起こす刺激、すなわちストレッサーとなるわけです。

新しい生活環境を獲得した人類は、幸か不幸か、考えるという作業を得意として、観念的な世界をつくり上げてしまいました。

そしてその分、他の生物に比べて格段にややこしい―外界に対してだけでなく、自分の中にも―ストレッサーを持つことになったのです。

昔は、私たち人類にとって、飢餓や寒さなどに対する防衛が生存のための最優先課題、すなわち最大のストレッサーでした。

それが、衣・食・住がとりあえず確保された現代社会では、これらの生理(物理)的なストレッサーは主役の座を降りました。

そして、今最も問題となっているのが、ややこしい心理的・社会的ストレッサーです。

この心理的・社会的ストレッサーは人類が定住して社会を作り出してから、わずか数百年程の間にできたもので、特にここ数十年間でさらに複雑な状況になってきました。

しかも、この心理的・社会的ストレッサーのやっかいなところは、「学問的」(科学的)尺度が、せいぜい参考程度にしかならないところで、人々が求めているのは「わたしのストレスをなんとかしてくれ」ということであり、統計的な数字や学問的な尺度などは、現実の問題解決にはほとんど無力なことです。

喜怒哀楽のすべてがストレッサーとなりますが、それらの作用する強さは個人によってかなりの差があります。

また同一個人でも、時と場所によって違ってくるからです。

ストレスという概念は普遍的なものです。しかし、そのストレスを感じているのは個別・個人なのです。このところの溝が、とてつもなく深いことが現代人の最大の悩みの根源です。

8)BASE論から考察するストレス

剣の四病というのがあります。

「恐れ」「疑い」「怒り」「迷い」があると、相手を斬ることが出来ないといいます。

人生も同じように、この四つがあるとうまく生きることが出来ません。

なかでも現代は疑い=不信の時代ともいわれています。

神という絶対的な救済者を失った現代人は、代わりに民主主義の多数決を一つの指針としました。

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」のような。

孤立するのは辛いから

『みんな』

に頼ったが

『みんな』

ほど唆味なものはありません。

それで本当にいいのだろうか、と不信を抱いてしまうのです。

人間は恐れ・疑い・怒り・迷い、を必ず持ちます。

持つからそれが人間だともいえるのでしょう。

BASE論では、人間脳の大脳新皮質が人生の四病の発生元と考えています。

ストレス刺激と折り合いをつけて、うまく需給のバランスをつけることが適応反応としてのストレス反応です。

霊長類から別れて、進化の道を選んだ私達の祖先は少なくても500万年以上の時間の流れのなかで、自然と共存共栄するための適応反応という

『天分の尺度』

を身につけました。

この『天分の尺度』

は、常に一定の基準(DNA―連伝子―の生得的生存)を元につくられて、その種(色々な種類の生き物)、その個体ごとに固有の

『天分の尺度』

として存在しています。

もちろん、私達人間にも、その

『天分の尺度』

は歴然として存在しています。

ですから、どのように外界が変化していっても(人間が自分たちの都合の良いように自然を加工しても)この

『天分の尺度』

を元にして、人間の大脳新皮質がストレス刺激を認識して対応していたならば、人生の四病に束縛されることなく、ストレス刺激に対してストレス回路が正しく適応するのです。

まとめ

BASE(脳内警告系信号路)論では、本能(脳幹・辺縁系)から人間脳(大脳新皮質)へ警告信号がでていますと定義しました。

この警告信号というのは、人間が生存するのに適さない外界環境が現れたり、あるいは、人間の内部環境(身体の生理的行動能力や精神・神経的な機能)が外界環境にうまく適応できそうもない場合などに、人間脳に注意を促す信号です。

もう一つ大切なことは、人間脳が暴走しないように牽制する役目ももっています。

人間脳(大脳新皮質)は経験を重ねるうちに、この世のすべての事象は自らが主体となっているような錯覚に陥るらしく、時々我が物顔で振る舞い、自然界の鉄則である共存共栄のサイクルを乱してしまいます。

現在の社会環境はまさにその典型です。ストレスという普遍的な概念に対して、特異な性質のように対応している人間脳が犯した過ちが、心理的・社会的、ストレスをつくりだしていることに早く気づくことが、ストレスに対する最も適した解決方法ではないでしょうか。その気づきを示唆しているのがBASEの陽性反応、

『アラーム・システム』

です。

さて、こうしてみてくると、ハンス・セリエが提唱したストレスの定義とBASEの定義は、とても共通するものがあります。

しかし、唯一の相異は、アラーム・システムとセルフ・リセットです。

自らの脳が自らに警告をしている、しかも、そのことに気づかなかったことが今日の混迷した社会をつくりだしている・・・。

70年前、セリエがこのことに気づいていたら、世の中は随分様変わりしていたと思います。」しかし、今からでも遅くはありません。 BASEのセルフ・リセットで気づきを取り戻し、調和のとれた

『心と体』

がつくりだす、調和のとれた

『この世』をとりもどすことです。